テレワークは、新しい働き方として急速に普及しています。オフィスに出社する必要がなく、自宅やカフェなどの場所から仕事をすることができるため、柔軟性があるとされています。

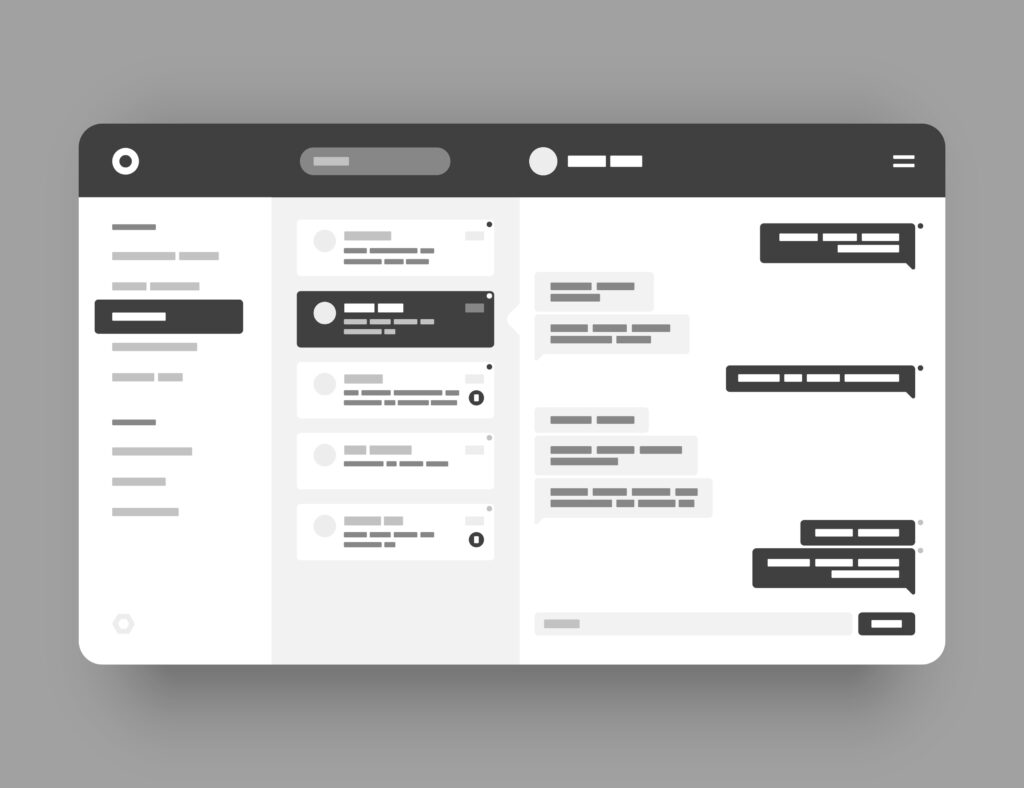

しかしながら、テレワークはコミュニケーションに関する課題も抱えています。特に、ビジネスチャットのテキストコミュニケーションにおいて、適切な表現やニュアンスを伝えることが難しい場合があり、業務遂行に支障をきたしてしまうケースもあります。その課題の解決には、絵文字の適切な活用がポイントです!本記事では、テレワークにおける絵文字の有効活用方法について解説します。

テレワークはテキストコミュニケーションが主流

テキストコミュニケーションとは、チャットやメールなど文章でやり取りを行うコミュニケーションのことです。テキストコミュニケーションは、送受信した内容が記録として残るので、トラブル防止になります。また、時間を気にせずに連絡が可能であり、相手の都合の良い時に見てもらえる点もメリットです。

テレワークはこのテキストコミュニケーションが主流となっていますが、テキストコミュニケーションにはもちろん課題もあります。例えば、ビジネスチャット上で「コミュニケーションが不十分になること」や「反応が遅れる」、「文章の捉え方が人によって異なる」などが挙げられます。

コミュニケーションは、ビジネスの成否を左右していると言っても過言ではありません。しかしテキストコミュニケーションは、対面やWeb会議などのコミュニケーションと比べて相手の表情が見えないことから、雰囲気や感情が伝わりにくいという課題があります。また、テキストコミュニケーションのみを活用していると、緊急時に相手に気づいてもらえない可能性があり、円滑な業務遂行に支障をきたすケースも考えられます。それに加えて、同じ文章を大勢の人に送信したとしても、読む人によって認識にズレが生じることがあるので、なるべく相手に解釈の余地を残さないよう、結論から述べるなど工夫する必要があるでしょう。

テレワークと絵文字の関係:感情表現の補助として利用できる

テキストコミュニケーションにおいて、相手の表情やトーンがわからないため、メールやビジネスチャットなどで送信される文章がどのようなニュアンスや感情であるかを汲み取ることは難しい場合があります。

そのため、絵文字を適度に利用することで、文章に感情を加えることができます。例えば、「ありがとう」という言葉に「😊」を添えることで、より軽やかな感謝の気持ちを表現することができます。

ただし、謝罪のメッセージやメッセージを送るお相手の立場などによって、絵文字を使用すべきでないタイミングももちろんあります。今、打っている文章がビジネスチャット上で絵文字を使用しても差し支えないかどうかは、都度判断するようにしましょう。

テレワークと絵文字の関係:コミュニケーションの円滑化に役立つ

テレワークにおいては、対面でのコミュニケーションができないため、文字だけで相手に伝える必要があります。そのため、文字だけでは伝えきれない情報や意図を伝えるために、絵文字が役立ちます。

たとえば、「明日のミーティングは午前10時からです」というメッセージに「📅」を添えることで、日程に関する情報を簡潔に伝えることができますよね。

絵文字は多言語環境でも有効

テレワークにおいては、相手が異なる言語や文化を持つ場合があります。海外拠点がある企業にお勤めの方はイメージがしやすいでしょう。

こうした多言語環境だと、文字だけでは伝えきれない情報や意図を伝えることが難しい場合があります。しかし、ビジネスチャット上で絵文字は言語の壁を超えて通じるため、多言語環境でも有効です。

ビジネスチャットで絵文字を使う際には注意点も

まず、相手のコミュニケーションスタイルに合わせる必要があります。絵文字が好きな人もいれば、苦手な人もいます。相手の反応を見ながら使い方を調整することが重要です。また、絵文字を使い過ぎると、相手にとって読みづらくなることがあります。適度に使い、文章を煩雑にしないようにする配慮も必要と言えます。

テレワークが広がる現代では、絵文字はビジネスコミュニケーションの中で重要な役割を担っています。メンバー同士のコミュニケーションを円滑にし、効率的にするために、絵文字を有効活用することが大切です。

まとめ

テレワークにおける絵文字の有効活用方法について解説しました。

テレワークは、テキストコミュニケーションが主流となっていますが、相手の感情が読み取れず、困惑するケースも少なくありません。そのような時に役立つのが、絵文字です。

絵文字は、感情表現の補助として利用できるので、コミュニケーションの円滑化に繋がります。

絵文字は多言語環境でも有効ですが、全ての人が絵文字が好きだとは限りません。また、ビジネスチャットで絵文字を多用しすぎると、文章が読みづらくなってしまう可能性もあります。

テキストコミュニケーションでは、相手に配慮し、絵文字を使うときは相手の反応を見ながら使用するようにしましょう。

Share

Share