テレワークを進める上で課題となりやすいトピックのひとつに、人事評価制度があります。

コロナ禍においてテレワークを導入するにあたり、パソコンや周辺機器、インターネットといった環境の整備、セキュリティやアクセシビリティ向上のためのSaaS導入などは、比較的やるべきことと効果がわかりやすく、また補助金の対象となるケースも多かったため、早期に手配を進めることができた企業も多いでしょう。

しかし、人事評価制度は、すべての従業員に大きな影響を及ぼすもので、簡単に変更できるものではありません。出社前提で作られた評価制度は、テレワークという勤務体系に必ずしもフィットせず、見直しが必要となります。

テレワークにおける人事評価制度の整備や見直しを行うにあたっての、課題と具体策について紹介します。

テレワーカーが抱える人事評価への不安

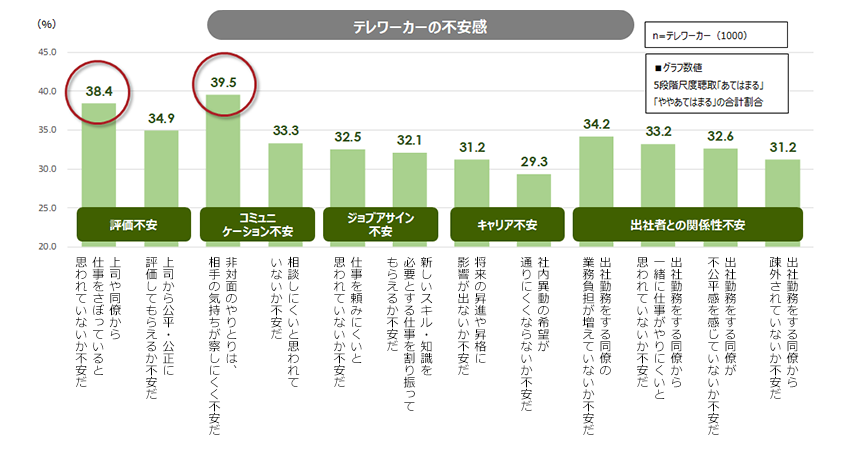

パーソル社が、全国の正社員のテレワーカーを対象に行った調査によれば、テレワーカーの約4割の人が「上司や同僚から仕事をさぼっていると思われないか不安」「上司から公正公平に評価してもらえるか不安」と回答しており、人事評価について不安を抱いていることがわかります。

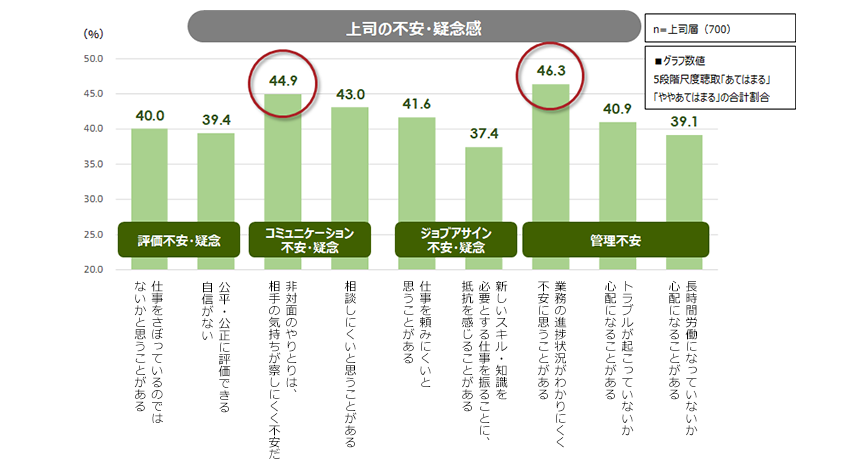

また、テレワーカーを評価する立場である上司も4割以上の人が「業務の進捗状況がわかりにくく不安」「非対面のやりとりでは相手の気持ちが察しにくい」と回答しており、評価する側の苦悩も伺えます。

参考/画像出典:テレワークにおける不安感・孤独感に関する定量調査|パーソル総合研究所

テレワーク時代の人事評価制度の課題

テレワーカーと、テレワーカーをマネジメントする上司はともに、人事評価について不安や課題を感じていることがわかりました。では、なぜテレワークにおいて人事評価制度が課題となるのか、より具体的に整理します。

勤務態度の評価の難しさ

出社前提の人事評価制度では、大きな評価の要素となる「勤務態度」。しかし、テレワークにおいては、部下の勤務態度を直接確認することができません。本人の仕事に向かうモチベーションやメンタルを含めた健康状態、上司と部下との直接的なやりとりだけでなく、部署内外、顧客とのコミュニケーション方法や態度など、同じオフィスにいれば気がつくことも、簡単にはうかがい知ることができなくなります。

勤務時間の把握の難しさ

勤務時間についても、出社前提であれば一目瞭然であったものが、正確に把握することが大変困難になります。クラウドの勤怠管理システムなどを導入することも可能ですが、あくまで自己申告であったり、かといってGPS等で確認するところまで実施するのかは、企業と従業員間の関係値にも影響があり、センシティブで難しい問題です。

勤務態度や勤務時間が見えないことが、テレワーカーや、テレワーカーを評価する上司双方の不安を抱かせる大きな要因になっています。

評価基準の「成果主義」への偏り

勤務態度や勤務時間といった従来の評価基準が機能しなくなり、業務を進めるプロセスが見えない状況では、評価基準として「成果主義」が採用・重視されやすくなります。

従来より、職務内容が明確に提示されており評価基準が確立されている場合には、成果で評価を行うことは効率的であり公正公平だと受け止められる場合もありますが、すべての職種や状況に万能というわけではありません。

日本の企業ではもともと「総合職」といった職務範囲が曖昧な採用が一般的に行われており、勤務態度や勤務時間といった評価基準の割合が大きく、ほかの部分も曖昧なまま上司による主観的な評価が行われてきた企業が少なくありません。このような背景の中、いきなり成果重視による評価を行うのには難しく、職種ごとの明示的な評価基準の制定が必要ですし、それができない場合はやはり主観的な評価に頼ることになってしまいます。

テレワークにおける人事評価制度の具体的な見直し策

テレワークを進める際に、従来の人事評価制度を継続することの課題が浮き彫りになりましたが、具体的にはどのような対策をすることができるでしょうか。

Share

Share