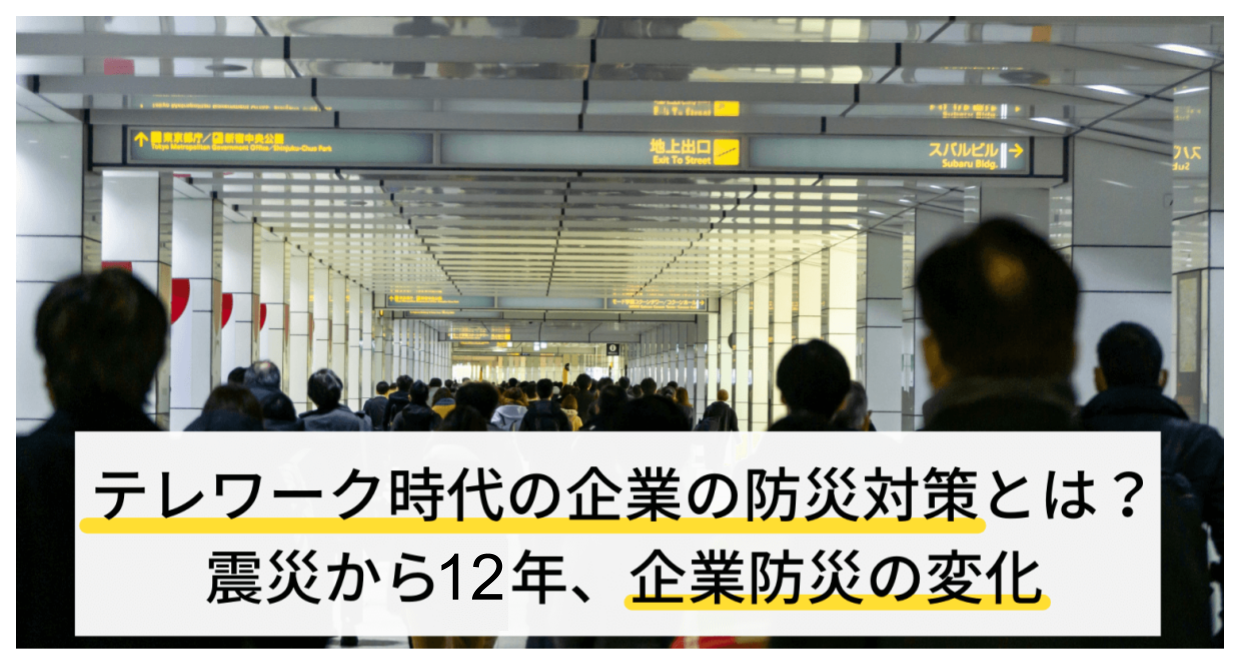

2011年3月11日に起きた東日本大震災から12年。多くの命が犠牲になった東日本大震災の教訓を活かしていくことが大切です。とはいえ、当時と現在では社会情勢などの変化により防災に対する考え方も変わってきています。そこで今回は、テレワーク時代における防災対策について考えていきたいと思います。

東日本大震災で発生した帰宅困難者

東日本大震災では、首都圏で震度5強を観測する大きな揺れにより交通機関が麻痺し、多くの帰宅困難者が発生しました。災害時は安否確認などで通信網が圧迫され、携帯電話が繋がりにくくなることもあります。

帰宅困難者が生じると、本人だけでなく家族や周囲の人を不安にさせてしまうことはもちろんですが、帰宅困難者が路上に出ることで緊急車両の交通の妨げになる恐れもあります。行き場のない人々が集まることで、何らかの犯罪が生じてしまうリスクもあるでしょう。徒歩で自宅に帰るなど、個別行動を取りがちなため、その後に被災しても所在がつかめずに救助が遅れてしまう可能性もあります。

被災者の生死は、72時間内に救助されているか否かで分かれると言われています。従業員を守るためにも、防犯、防災の観点からしても、帰宅困難者が出ない工夫が必要と言えます。

危惧されるテレワークを想定した防災対策の遅れ

国はこれまでも企業防災の推進を行ってきました。企業防災とは、企業が果たす役割として、生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生をしつつ、防災活動の推進に努めることです。そのために企業は、災害時に帰宅困難者を受け入れる場所の提供や、平常時から防災訓練や事業所の耐震化などを行っているのです。

ところが、テレワークという働き方が普及したことで、企業防災の考え方も進化させる必要性が出てきました。2022年1月に、テレワークを想定した防災対策について行われた調査によると「勤め先がテレワークを想定した防災対策を実施している」と答えたテレワーカーは30.7%にとどまっています。また、テレワークを想定した防災対策を実施している企業では「安否確認訓練」(75.0%)、「テレワークを想定した災害対応マニュアルの整備」(47.8%)、「社員の自宅用防災グッズの配布」(44.6%)、「テレワークを想定したBCP(事業継続計画)の整備」(28.3%)を実施しているという結果でした。

この調査からも、企業の防災対策は、テレワークという働き方が普及する以前のような「飲料水や保存食の備え」「オフィスでの避難訓練」といったものだけでは不十分であり、その対策が遅れているという現実が伺えます。

参考:ITmedia『「勤務先がテレワーク想定の防災対策をしている」テレワーカーは3割程度 迅速な対応を』

テレワーク時代、企業に求められる新たな防災対策

テレワークを想定した防災対策として、企業が検討すべき項目はいくつもありますが、調査の回答でも1番に挙がっていたように「安否確認」や「従業員の居場所の把握」は非常に重要です。従来の帰宅困難者の問題に加えて、テレワークにより働く場所が以前にも増して流動的で、確認や把握が困難になるためです。そこで今回は、テレワーク時代の防災対策として「従業員の居場所の把握」にスポットをあて、具体的な対策を紹介していきます。

携帯GPSでの位置情報把握

仕事をスムーズに行うため、企業によっては会社の携帯を従業員に支給しているケースが見られます。なかにはGPS機能などの位置情報が確認できる機能を使い、業務の効率化を図る企業もあります。GPS機能などを使う方法は、防災対策としても有効と言えるでしょう。

しかし業務時間外まで監視してしまうのは、プライバシーの侵害として違法になるケースもあります。業務時間内における監視も、やり方によっては問題となってしまう場合もあるため、ルールを守りながらの活用が大切です。

朝一のタスクの共有

その日にやることや作業場所などを従業員同士で共有しておくと、災害時にもどこにいるか分かりやすくなるため、従業員を守ることにつながります。

仕事場所の共有

従業員が作業場所を移動する際は、チャットツールなどで行き先を従業員同士に知らせておくと、円滑に業務を進めやすい上、従業員同士の安心にも繋がります。

会社以外の仕事ができる環境を用意する

サテライトオフィスやコワーキングスペース、テレワークに特化したマンションなど、何かあったときに従業員が業務を継続するための拠点を分散的に確保しておくと、災害時の事業継続のための一つの対策となります。

防災意識の啓発

テレワーク時代においては、これまで企業が行ってきたような防災訓練の実施自体が難しい場合も多く、個々が防災意識を持つことが重要となります。そのためにも企業が率先して、防災意識の啓発を行うことが大切です。

例えばIT企業であるヤフーは、警備会社に自衛消防隊や災害時の情報収集を依頼し、従業員に在宅時の防災に関するeラーニングを提供しています。また、Yahoo!防災速報というアプリも一般提供しており、防災速報や災害マップなどをスマートフォンから簡単に確認することができます。

大阪市中央消防署では、教養型防災訓練というテレワークでもできる防災訓練のコンテンツを公開しています。動画を活用することで臨場感が持て、個々の防災への啓発に繋がるでしょう。

テレワーク時代に適した防災対策で、もしものときに備えましょう

東日本大震災では、多くの方々が犠牲になりました。ここで得た教訓は、決して忘れることなく、これからの防災対策に活かさなければなりません。そのためにも、テレワーク時代にあった防災対策を行うことが、企業の重要な責務と言えます。今回ご紹介したものを参考に、もしものときに備えましょう。

Share

Share